Im aktuellen "Policy Brief" des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fasst Dr. Christian Rammer die neuesten Erhebungszahlen zur steuerlichen Forschungszulage (SFZ) zusammen und leitet Handlungsempfehlungen ab. Er resümiert, dass das vergleichsweise junge Förderinstrument wachse und gedeihe.

Trotz zahlreicher warnender Gegenstimmen (z. B. Belitz et al. 2017) wurde das Förderprogramm Anfang 2020 in Deutschland eingeführt. Schnell war festzustellen, dass sich weit weniger Unternehmen um die SFZ bemühten als von den Befürwortern erwartet. Das lag aus Sicht des ZEW Forschers Rammer hauptsächlich an drei Gründen:

Das Ergebnis:

* [Zum Vergleich: Das BMWE-geförderte Projektförderprogramm "Industrielle Gemeinschaftsforschung" (IGF, jährl. Budget 180 Millionen Euro) für die vorwettbewerbliche Vorlaufforschung erreicht jedes Jahr 20 bis 25 Tausend Unternehmen mit einem dichten Transfer von Zwischen- und abschließenden Ergebnissen der innovationsrelevanten Projekte aus der risikobehafteten Frühphase der Innovationsschöpfung. (Kommentar F.O.M.)]

Um die Attraktivität des Förderprogramms für die Wirtschaft zu erhöhen, wurden die Förderbedingungen seit 2020 dreimal geändert und zwar auf dreierlei Weise:

Bisher wird das potenzielle Fördervolumen jedoch lange nicht ausgeschöpft. Im Policy Brief wird das vor allem auf drei Gründe zurückgeführt: Erstens ist das Antragsverfahren aufgrund der Notwendigkeit, die konkret durchgeführten FuE-Vorhaben zu beschreiben, aufwendig und Unternehmen mit vielen kleinen Vorhaben oder einem geringen Umfang an FuE-Aktivitäten scheuen diesen Aufwand häufig. Zweitens können und müssen Unternehmen zwischen einer Projektförderung, z. B. über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWE, und der langwierigeren Beantragung der SFZ wählen, da eine Doppelförderung ausgeschlossen wird. Drittens zeigt die Praxis, dass in 20-25 % der Fälle die beantragten förderfähigen FuE-Aufwendungen von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) nicht anerkannt werden, da sie die strengen FuE-Kriterien des Frascati-Manuels (OECD 2015) nicht erfüllen. [Ein vierter Grund ist, dass insbesondere kleinere KMU ohne FuE-Abteilung keine ausreichenden FuE-Aufwendungen geltend machen können, um mit den Steuereinsparungen Innovationsideen nachgehen zu können. Hier ist beispielsweise das Anstoßen eines IGF-Projektes über eine vertraute Forschungseinrichtung weit weniger aufwendig und mit weit geringeren Kosten verbunden. (Kommentar F.O.M.)]

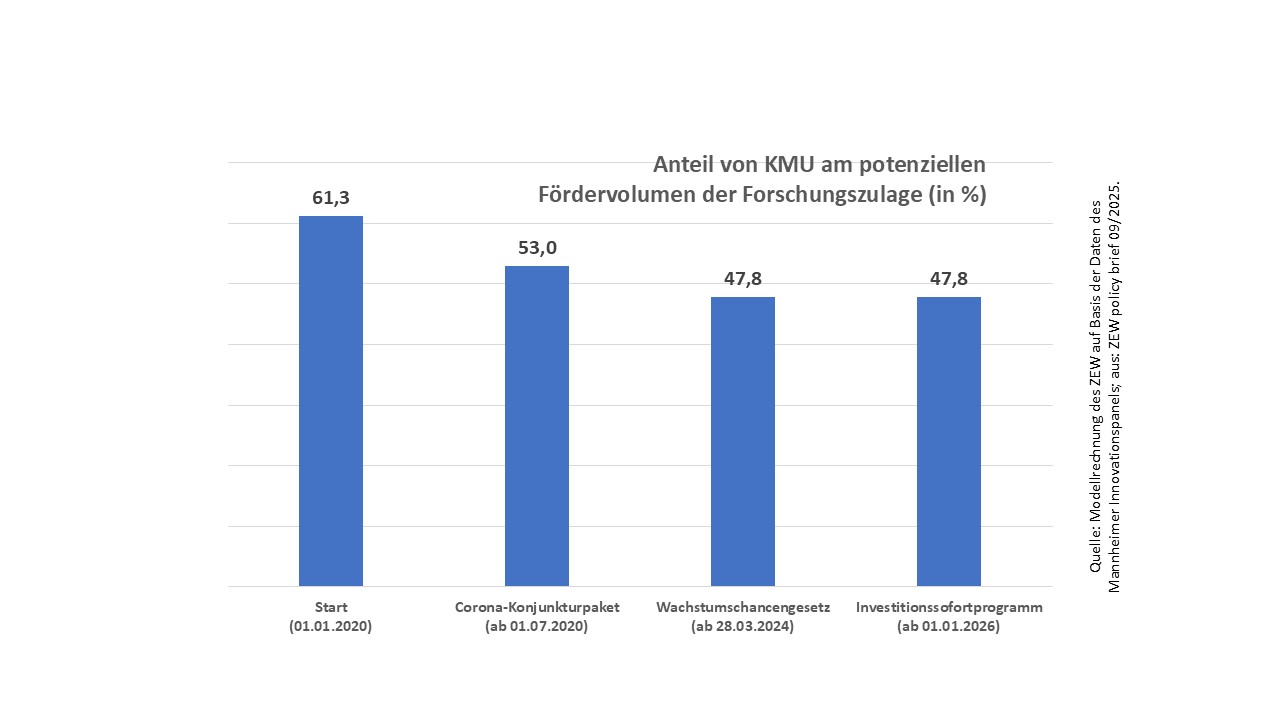

Die nun beschlossenen und zum kommenden Jahreswechsel inkrafttretenden SFZ-Anpassungen im Rahmen des "Investitionssofortprogramms" beinhalten sowohl die Anhebung des Deckels der förderfähigen Aufwendungen als auch die Aufnahme der Sachaufwendungen als förderfähig. Damit soll einem weiteren Rückgang des KMU-Anteils entgegengewirkt werden. Einer Modellrechnung des Mannheimer Innovationspanels zufolge wird mit diesen Anpassungen eine Ausweitung der Anzahl SFZ-aktiver Unternehmen um 124 % gegenüber des Startzeitpunkts der SFZ Anfang 2020 erreichbar sein.

Bislang liegen noch keine Befunde zur Wirkung der SFZ vor. Gegenwärtig findet jedoch eine Evaluation des Programms im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen vor. Wenngleich sich die Wirkung der SFZ auf die Höhe der FuE-Aufwendungen der Unternehmen aufgrund der nachlaufenden Steuererleichterung derzeit noch schwer abschätzen lassen wird, ist nach den Daten des Mannheimer Innovationspanels ein Anstieg des Anteils der KMU in Deutschland mit kontinuierlicher FuE-Tätigkeit im Zeitraum 2019 bis 2023 festzustellen. Der kausale Zusammenhang mit der Einführung und Entwicklung der SFZ muss noch erbracht werden.

Quelle: Rammer, C. (2025): Forschungszulage: Ein neues Förderinstrument wächst und gedeiht. ZEW Policy Brief 25-09, 9 S. [Hyperlink]